50 Jahre Partnerschaft mit Indien / 50 years partnership with India

Eine Recherche mit Überraschungen

Pfr. OKR i.R. Klaus Burckhardt

Da im Oktober 2022 das 50jährige Bestehen der Partnerschaft der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig mit der Tamil Ev.-luth. Church in Indien im Rahmen eines Ökumenefestes begangen werden sollte, wollten meine Frau Kate und etwas intensivere Nachforschungen zur Geschichte dieser Partnerschaft betreiben.

Sehr optimistisch fuhren wir deshalb zum Archiv der Landeskirche in Wolfenbüttel. Wir wollten anhand der Akten etwas mehr über die Anfänge der landeskirchlichen Partnerschaft mit der Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC) erfahren. Im dem 2010 erschienenen, lesenswerten Werk „Von der Taufe der Sachsen zur Kirche in Niedersachsen“, hsg. vom verstorbenen Landesbischof Friedrich Weber, Birgit Hoffmann und Hans-Jürgen Engelking, war ja zu lesen, dass es seit 1972 ein Partnerschafts-abkommen zwischen der TELC und der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig gab.

Wo ist der Partnerschaftsvertrag?

Doch zu unserem Erstaunen war im Archiv nichts aus dieser Zeit zu finden! Die landeskirchlichen Akten zur Indienpartnerschaft setzen erst mit einer Indienreise des damals noch frisch ins Amt gekommenen OLKR Henje Becker im Jahre 1976 ein. Unsere Nachfrage im Ökumenereferat des LKA ergab ebenfalls keine weitere Aufklärung. Selbst die vom späteren Indienreferenten des Ev.-luth. Missionswerks in Niedersachsen (ELM) Dr. Hugald Grafe herausgegebene Schrift „Kirche unter Dalits, Adivasi und Kastenleuten in Südindien. Die indischen Partnerkirchen der lutherischen Kirchen in Niedersachsen“ führte nicht weiter. Laut Landeskirchen-archivrätin Birgit Hoffmann sollte der Partnerschaftsvertrag 1972 von der Leipziger Mission-West und der TELC unterzeichnet und nach Gründung des ELM 1977 von den Trägerkirchen übernommen worden sein. Aber auch hierzu gäbe es kein im Archiv auffindbares Dokument! Dabei haben wir doch bereits am 19. Juni 2022 einen feierlichen Jubiläumsgottesdienst mit dem derzeitigen Bischof der TELC Daniel Jayaraj im Dom zu Königslutter gefeiert!

(Bild von links: Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan, Bischof Daniel Jayaraj, OLKR Ulrike Brand-Seiß).

Die zweite Überraschung

Aber dann folgte eine zweite Überraschung: in den Akten stießen wir auf den Nachweis einer anonymen Spende aus der St. Johannis-Gemeinde in Höhe von 4.000 DM, später sogar noch ergänzt um weitere 1.000 DM im Jahr 1976, die eine breite Unterstützung des von der TELC ausgerufenen „100 Kapellen-Programms“ in unserer Landeskirche ausgelöst hat! OLKR Becker nahm nämlich just diese Spende zum Anlass, um erst propsteiweit in Braunschweig, und später sogar landeskirchenweit für den Bau von 100 Kapellen in den Landgemeinden der TELC zu werben: ein schlichter Bau mit Glockenturm, in dem fast 100 Personen Platz hatten, könnte mit dieser Summe errichtet werden – das dies natürlich nicht reichte, wurde erst später deutlich und sorgte für manche Verwerfungen, die aber das Verhältnis zur TELC nicht nachhaltig trüben sollten. Natürlich haben wir gemutmaßt, wer hinter dieser Spende stecken könnte! Wir wissen wir es nicht, aber vermuten stark, dass es Dr. Hans-Jürgen Mollat (1923 – 2017) und seine Frau Magdalene (1930 – 2017) waren, die ja noch weit über ihren Eintritt in den Ruhestand die Partnerschaftsarbeit von St. Johannis initiiert hatten. (Siehe Parterschaft St. Johannis - Peelamedu).

Aber zurück zu den Anfängen: Die treibende Kraft in der Anfangsphase der Indienpartnerschaft der gesamten Landeskirche aber war ein ganz besonderes Trio: bestehend aus dem damaligen Landesbischof Gerhard Heintze, Pfarrer Dr. Dietrich Winkler und Oberlandeskirchenrat Henje Becker.

Landesbischof Dr. Gerhard Heintze

Landesbischof Dr. Gerhard Heintze (1912 – 2006) war mit der weltweiten Kirche erstmals als Missionsinspektor am Missionsseminar in Hermannsburg 1946 – 1949 intensiv in Berührung gekommen. Theologisch war ihm der Gedanke der in auf der Internationalen Missionskonferenz von Willigen 1952 diskutierte Gedanke der „Missio Dei“ wichtig. Auf eine Kurzform gebracht bedeutet diese Formel: Nicht die Kirchen sind Urheber der Mission, sondern Gott selbst. Jeder Mission gehe ein Wirken Gottes voraus. Der Missionar bewege sich also auf einer von Gott bereits vorgezeichneten Spur, Gott selber sei Anfänger und Vollender der Mission, der Missionar Nachfolger Jesu. Mission verstand Heintze also als eine Form der Nachfolge. „Jeder Missionar muss es lernen, sich sehr demütig als Diener und Gehilfe in die junge Kirche einzuordnen. Das rechte Maß zwischen der notwendigen geistlichen Selbständigkeit und Initiative einerseits, die weiterhin verlangt und erwartet wird, und der Dienst und die Unterordnungsbereitschaft andererseits muss immer neu gefunden werden.“ (Zitiert nach Heintze: „Wie kann es mit der Integration von Kirche und Mission weitergehen?“ in LM Heft 6 Juni 1964, 275) Nach einer Südafrikareise, bei der er am 1. Advent 1966 auf Bitten der neu gegründeten Evangelical Lutherischen Church in South Africa (ELCSA) Daniel Porogo Rapoo als ersten schwarzen südafrikanischen Bischof in sein Amt eingeführt hatte, beklagte Heintze in seinem ersten Tätigkeitsbericht der Kirchenregierung im Mai 1967 das geringe Interesse der Kirchengemeinden am Thema „Mission“. Daraufhin wurde im Landeskirchenamt noch im gleichen Jahr das neue Referat II a Ökumene, Presse, kirchliche Werke eingerichtet. (Dies und das Folgende zitiert nach Dietrich Küssner „Die Braunschweiger Landeskirche in den 70er Jahren und ihr Bischof Gerhard Heintze“).

Braunschweiger Landesynode 1971

Erstmals in der Synodengeschichte der Landeskirche beschäftigte sich die neu gewählte Braunschweiger Landessynode 1971 mit dem Thema „Mission“. Für dieses Thema brachten die Synodalen keine Vorkenntnisse mit, die Unterlagen hatten sie, so klagten sie mehrfach, viel zu spät erreicht. Ihre einzige, inhaltlich spärliche Beziehung zu diesem Thema waren die alljährlichen „Brot für die Welt“ Sammlungen, die in den letzten Jahren erstaunlich zugenommen hatten, nämlich von 178. 111,68 DM (1961/62) auf 247.531,78 DM (1964/65) auf 398.824, 14 DM (1969/70). Das war ein erfreuliches Echo auf das unentwegte Drängeln von Bischof Heintze in den Rundbriefen. Heintze hatte auch empfohlen, außer der Weihnachtskollekte die Karfreitagskollekte „Brot für die Welt“ zukommen zu lassen, statt sie der eigenen Kirchenkasse zuzuführen, wie es der Kollektenplan vorsah. Die Synode fasste fortschrittliche Beschlüsse. Der missionarische Dienst solle „im Sinne eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Jungen Kirchen durchgeführt werden“, sie bejahten eine Regionalisierung des Missionswerkes, die diakonische Dimension der Mission solle durch weitere Beiträge für den Kirchlichen Entwicklungsdienst wahrgenommen und jegliche Diskriminierung von Menschen anderer Sprache und Herkunft vermieden werden. Einen Durchbruch im Missionsverständnis erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weltmissionskonferenz von Bangkok um die Jahreswende 1972/73. „Die jungen Kirchen werden selbstbewusster. Weltkirchenkonferenz in Bangkok zeigt neue Wege auf“, berichtete der SONNTAG am 21.1.1973. Unter den 300 Teilnehmern aus 69 Nationen stießen Teilnehmer aus USA und Europa auf die junge Generation der asiatischen und afrikanischen Länder. Diese fühlten sich frei von der konfessionellen Spaltung der europäischen und amerikanischen Kirchen in protestantisch und katholisch, reformierte und lutherische Missions-gesellschaften. Der Theologe M. M. Thomas aus Bangalore definierte Mission neu: „Mission der Kirche ist es, anwesend zu sein in den Befreiungsbewegungen unserer Zeit, zu deren Schaffung das Evangelium beigetragen hat“.

Kontroversen

Inzwischen hatten weitere zahlreiche evangelikale Theologen um Professor Peter Beyerhaus die bereits 1970 veröffentlichte sogenannte „Frankfurter Erklärung“ unterschrieben, die sich gegen das neue Missionsverständnis wehrte. Beyerhaus hatte in einer maßlosen Kritik erklärt, in Bangkok sei die ‚Gott ist tot Theologie’ und die maoistische Kulturrevolution als Heilslehre dargestellt worden. Auch Landesbischof Heintze beschäftigte sich ausgiebig mit den Ergebnissen in einem Aufsatz unter dem Bangkoker Konferenzthema „Die Ganzheit des Heils“. Am 27. Mai 1974 referierte der Bischof während der Studientagung der Braunschweiger Missionskonferenz in Waggum über die Ergebnisse von Bangkok. Heintze konnte seine Begeisterung für Bangkok kaum verbergen. Der Direktor der Abteilung Weltmission und Evangelisation Emilio Castro hatte das Ergebnis der Konferenz in den Satz zusammengefasst, dem Heintze zustimmte: „Wir stehen am Ende eines missionarischen Zeitalters und zugleich am Beginn der Weltmission“ – nämlich der in sechs Kontinenten.

Pfarrer Dr. Dietrich Winkler

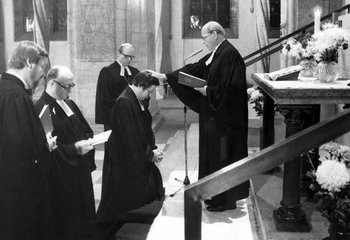

In diese Zeit hinein fällt auch der Beginn der Partnerschaft der Landeskirche mit der TELC. Eine erhebliche Rolle spielte in dem Aufbau der Partnerschaft der Indienmissionar und Pfarrer Dr. Dietrich Winkler (1929-2015). Der ursprünglich aus Königsberg stammende Winkler hatte zunächst ein Jahr Theologie an der Kirchlichen Hochschule Berlin und ab 1948 in Rostock studiert. Als Assistent für Neutestamentliche Wissenschaften wurde er 1954 promoviert. Bei einem Besuch seines Bruders im Leipziger Missionsseminar schlug ihm Missionsdirektor Carl Heinrich Ihmels eine Tätigkeit als Dozent in Indien vor. Seine Antwort war eher ein „warum nicht“, als ein überzeugtes Ja. Bereut hat er seine Entscheidung allerdings nie. Zeitlebens blieb er mit Indien und der Tamilischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (TELC) verbunden. Als Vikar arbeitete Winkler in Plauen und im Missionsseminar in Leipzig. Nach seiner Ordination 1956 in der Leipziger Thomaskirche zog er nach Westdeutschland. Zunächst konnte er aber „nur“ Reisedienste im Inland übernehmen, da er an Gelbsucht erkrankte und als tropenuntauglich galt. Im Oktober 1958 wurde er schließlich in Leipzig ausgesendet. 1960 wechselte er zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid von Sirkali nach Tranquebar, um dort am Seminar der TELC als Dozent zu arbeiten. Zurück in Deutschland, wurde er 1970 Indien-Referent der Leipziger Mission in Hildesheim. Dieselbe Position versah er ab 1977 beim neugegründeten Ev.-luth. Missionswerk (ELM) in Niedersachsen. 1981 wurde ihm eine Pfarrstelle in St. Matthäus in Braunschweig übertragen, die er bis zum Eintritt in den Ruhestand 1993 bekleidete. Dr. Christian Samraj, der derzeitige Partnerschaftsreferent der TELC und Pastor der mit St. Johannis verbundenen Gemeinde Peelamedu in Coimbatore/Tamil Nadu, untersuchte Winklers Predigten in seiner Doktorarbeit.

Oberlandeskirchenrat Henje Becker

Von Bischof Heintze und Dr. Winkler unterstützt, nahm OLKR Henje Becker die Partnerschaftsarbeit mit Indien in die Hand. 1974 ins Landeskirchenamt gekommen, wurde er 1975 zuständiger Oberlandeskirchenrat für die Ökumene. Becker war im besten Sinne des Wortes ein frommer Mensch, dem die innere wie äußere Mission zeit seines Lebens wichtig war. Ein geborener Braunschweiger, lebte er ab 1943 in Seesen und machte am dortigen Gymnasium 1956 sein Abitur. Sein theologisches Studium absolvierte er zunächst bei den Altlutheranern in Oberursel, dann in Erlangen und schließlich zum Examen in Göttingen. Bevor Becker ins Landeskirchenamt wechselte, war er zehn Jahre lang als Pfarrer in der Braunschweiger St. Andreas Gemeinde tätigt. 1995 übernahm er die Leitung der Personalabteilung, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Januar 1999 innehatte. Zu seinen zahlreichen ökumenischen Aufgaben gehörten unter anderem sein Vorsitz im Hauptausschuss des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (LWB) sowie seine Mitwirkung in den Leitungsgremien des Evangelischen Missionswerks in Deutschland (Hamburg), des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, der Christoffel-Blindenmission (Bensheim) sowie des Evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen (Hermannsburg). Seine Begeisterung für Indien war seit seiner ersten Indienreise im Jahr 1975 entflammt; sie begleitete ihn durch die ganze Zeit seiner Tätigkeit. Unermüdlich war er dabei, Pfarrer mit Indienbezug in die Landeskirche zu „locken“; unter ihnen der spätere Grundsatzreferent des EMW Dr. Klaus Schäfer, lange Jahre theologischer Dozent am theologischen Institut in Hyderabad, sowie den Autor dieses Artikels, der mit seiner Frau Kate selbst von 1983 – 1993 in indischen und schwarzen Gemeinden der ELCSA in Südafrika arbeitete. Zum landeskirchlichen Partnerschaftskreis der mit vielfältigen Beziehungen zur TELC gehören heute die Propstei Königslutter und die Kirchengemeinde St. Johannis in Braunschweig.

Der aktuelle Partnerschaftskreis aus Braunschweig und Königslutter vor dem Festgottesdienst zum 50jährigen Bestehen der Partnerschaft am19. Juni 2022 mit Bischof D. Jayaraj im Bild von links nach rechts: Pfr. OKR i.R. Klaus und Kate Burckhardt, Yoshua Yogeswaran, Ute Penzel (ELM), Frau Yogeswaran, Pfr. i.R. Christian Teichmann, Pfr. i.R. Christian Anton, Johanna Yogeswaran, Pfr. i.R. Hans-Andreas Meyer, Dr. Carsten Moschner, Matthias Boening, Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und Pfr. Lothar Voges. Es fehlen aus St. Johannis: Dr. Inka Benatar, Bettina Kleemeyer, Luther Jayakumar.

Zurück